I DOMENICA DI PASQUA; ciclo unico Gv 20,1-9

Opzione per l’anno C: Lc 24,1-12, come nella Veglia

La fede in Cristo risorto è fondamento e centro della vita cristiana. Mentre altri elementi dell’esistenza di Gesù, tipo la nascita, episodi dell’infanzia, il ministero pubblico, la passione, morte e sepoltura, possono cadere sotto i sensi, la risurrezione non può essere un fenomeno sensibile, in quanto segna il passaggio dalla vita temporale a quella eterna e si pone su un altro piano rispetto alla realtà umana; di essa si hanno, per così dire, solo le “tracce”: la Scrittura che presenta il piano di Dio e la testimonianza di chi ha visto il sepolcro vuoto e ha assistito alle apparizioni del Risorto. Essa, allora, è essenzialmente oggetto di fede, dono di Dio e impegno solidale dell’uomo.

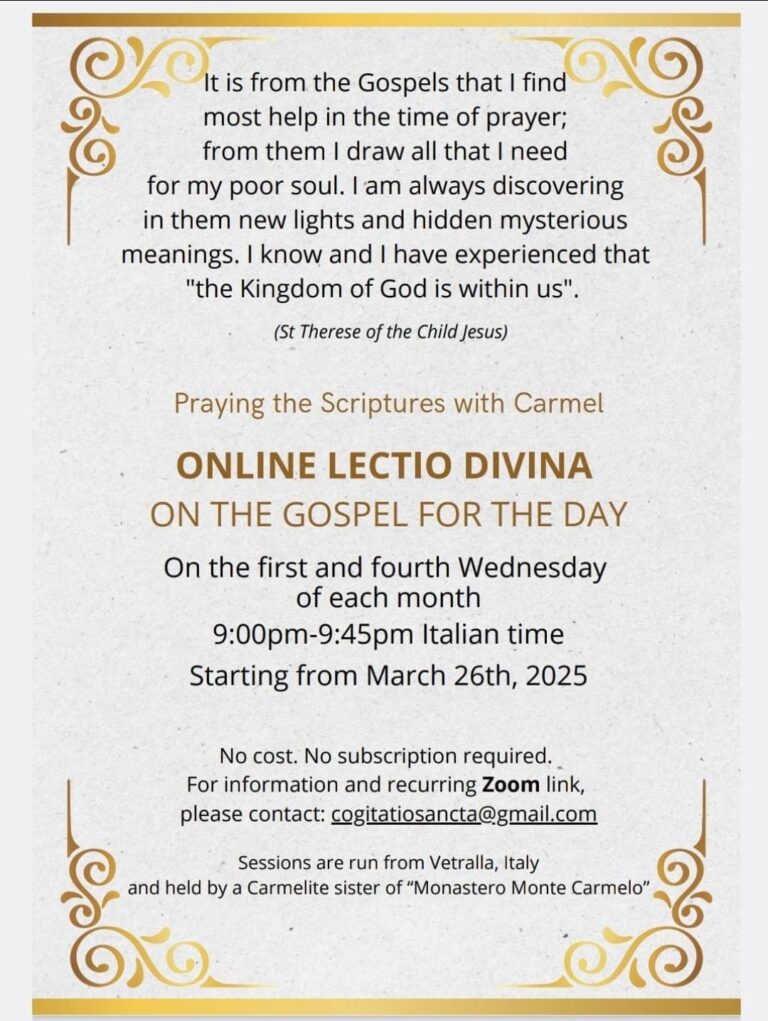

Il vangelo può essere di grande aiuto.

Il brano proposto oggi dalla liturgia comincia col precisare il dato cronologico: “il primo giorno della settimana”, la domenica, “dominica dies”, “giorno del Dominus/Signore”, così chiamato e festa settimanale per cattolici e altri cristiani, proprio perché si tratta del giorno della risurrezione del Signore Gesù. Alla lettera l’espressione sarebbe: “all’una/prima” (sottinteso “giorno” che in greco, come in latino, è femminile; ma il numerale cardinale “uno”, secondo la grammatica ebraica, può fungere anche da ordinale) di sabati” (come attesta Filone di Alessandria, filosofo e statista ebreo di lingua greca, molto amante della filosofia classica [20 a.C. – 50 d.C. circa], la settimana dagli ebrei era chiamata “sábbata” [plurale di “sábbaton”; qui c’è il genitivo], cf nella LXX Sl 23,1; 47,1; 93,1), quindi “Al primo giorno della settimana”. Si ricordi che per gli Ebrei l’ultimo giorno della settimana è il sabato e, di conseguenza, il primo giorno è la domenica; anche in latino, almeno nel calendario ecclesiastico, il lunedì è chiamato “feria secunda”.

Mentre gli altri vangeli parlano di più donne, Gv focalizza l’attenzione su “Maria la Maddalena” (si ritiene più opportuno evitare la traduzione interpretativa “di Magdala”, come pure avviene comunemente, perché i vangeli usano sempre l’aggettivo e non si possono escludere altre interpretazioni), però più avanti, quando va dagli apostoli, lei dice: “non sappiamo dove l’hanno posto!”; certo il plurale si può intendere come semplice forma letteraria, ma la spiegazione più immediata è quella letterale, che si debbano intendere una pluralità di donne come soggetto, secondo quanto viene indicato dai Sinottici (allora le tradizioni che soggiaciono ai vangeli, pur diversi per impostazione, in certi punti si incontrerebbero, poiché tutte partono dai medesimi fatti; per esempio, Lc, in alcuni elementi particolarmente vicino a Gv, parla delle donne che hanno seguito Gesù dalla Galilea: osservano dove viene deposto il corpo, si procurano aromi e oli profumati, poi rispettano il riposo sabbatico e al mattino dopo presto vanno al sepolcro e lo trovano vuoto; hanno l’apparizione di due esseri in “abiti sfolgoranti”, i quali annunciano loro che il Signore è risorto; corrono ad avvisare gli apostoli. Di alcune sono riportati anche i nomi, ma il vangelo precisa che ce ne sono anche “altre” indeterminate, perciò non si può sapere quante, né chi fossero – cf Lc 23,55-56; 24,1-10). Va sottolineato come il fatto che siano addotte quali testimoni della Risurrezione donne, in quell’ambiente del tutto maschilista, possa considerarsi indizio di veridicità. Poi si ha un particolare molto interessante, che va rimarcato: “buio ancora essendo” (nella costruzione si mette in evidenza “buio”, al primo posto); di per sé e direttamente l’espressione dovrebbe precisare il “di buon mattino” (“prōí/al mattino presto, di buonora”) quindi sarebbe da intendere in senso temporale, però, tenendo conto del procedimento frequente nel quarto vangelo (la cosiddetta “ironia” giovannea, quando Gv usa frasi o termini con un senso esteriore, immediato, e un altro più profondo; un esempio piuttosto evidente è il modo in cui viene affermata la morte di Gesù, “diede/rese lo spirito” (19,30): a livello estrinseco si indica lo spirare, l’esalare l’ultimo respiro, mentre a livello profondo si esprime il dono dello Spirito Santo legato a quel fatto), si può vedere anche un significato simbolico, spirituale: è buio, tenebra, non si vede nulla, ma la luce di Cristo risorto illumina tutto, dà senso a tutto, con lui risorto non è più buio. Del resto, per esempio, nel brano del discorso a Nicodemo è detto chiaro che nelle tenebre si possono commettere azioni cattive, da nascondere, invece in piena luce si compie il bene (cf 3,19-21; anche 11,9-10; 12,35-36; …; 13,30; 19,30; …; Mt 5,16). Ancora l’affermazione che “la pietra era stata tolta…”, oltre all’aspetto fisico della rimozione, può indicare che davanti a lui non c’è nessun ostacolo (cf l’uso dello stesso verbo “togliere” riferito al “peccato del mondo” in 1,29; …). Il vangelo dà per nota la conformazione delle tombe di allora in quell’ambiente, ma si ritiene opportuno richiamarla sinteticamente; il sepolcro, almeno quello per la salma di Gesù, era un loculo scavato nella roccia con apertura verticale chiusa da una grossa pietra rotonda (un po’ come una macina da mulino ad acqua).

Quando non vede il corpo del Signore, la prima reazione che ha la donna è di pensare che sia stato trafugato (altro indizio di veridicità: non si esalta subito con l’idea della risurrezione; è praticamente costretta a credere). Si noti che il Maestro viene indicato come “il Signore”: può essere un semplice titolo di cortesia verso persona autorevole, già attestato nella Bibbia e nell’antichità in genere, specialmente per il re, ma, richiamando che quel termine corrisponde alla resa in greco del nome di Dio dell’AT, esso può essere interpretato come volontà di professare la divinità di Gesù. La Maddalena fa riferimento a “Simon Pietro” (capo del collegio apostolico; anche più avanti si sottolinea un segno di deferenza nei suoi confronti, quando lo si aspetta e lo si fa entrare per primo nel sepolcro) e a “l’altro discepolo, quello che Gesù amava”. Per quest’ultimo sono messe insieme due espressioni che altrove appaiono separate; per esempio, più avanti si parla solo de “l’altro discepolo”. Comunemente, seguendo la tradizione, si dice che così viene indicato l’apostolo Giovanni; è possibile e probabile, ma nel vangelo non viene specificato, con ogni verosimiglianza perché la formula “che Gesù amava” vuole comprendere la totalità dei cristiani per richiamare che tutti i discepoli, impegnati nella sua sequela, sono da lui amati. In prospettiva simile si può vedere il fatto che “l’altro discepolo corse più veloce…”: non semplicemente perché più giovane, ma, soprattutto, perché, guidato dall’amore, va più spedito. Il vangelo non precisa se i due discepoli stessero insieme nella stessa casa: ma il ripetersi (nel testo originale) della medesima preposizione davanti ai due nomi induce a pensare che si trattasse di due abitazioni diverse. Comunque, va notata la loro premura: appena avvertiti, corrono a vedere per far fronte al problema.

Quello che arriva prima non entra, verosimilmente come forma di riguardo, per aspettare Pietro (il vangelo nel suo insieme fa capire la preminenza di quell’apostolo, anche se non lo dice esplicitamente in questo passaggio), ma lancia uno sguardo all’interno della tomba e nota “i teli posati là”, segno che la salma sparita non era stata trafugata, come ipotizzato dalla Maddalena (normalmente in caso di furto viene lasciato tutto in disordine; la cosa appare ancora più chiara nell’osservazione che segue). Intanto arriva anche Simon Pietro e, entrato nel sepolcro, vede i “teli posati là, e il sudario… avvolto in un luogo a parte”; non è detta la sua reazione, mentre il vangelo segue la vicenda del“l’altro discepolo…” che, nel semibuio della cella funeraria, si apre alla luminosità piena della fede; “vide e credette”: sono due verbi distinti che indicano due azioni separate. Il vedere materiale non porta automaticamente alla fede che, come si notava, è su un altro piano e rimane fondamentalmente dono di Dio, ma non da accettare o aspettare passivamente, bensì da coltivare e di cui interessarsi con impegno. Basti pensare a quelli vissuti ai tempi di Gesù: alcuni hanno creduto, altri ne hanno chiesto la condanna a morte, pur avendo tutti visto le stesse sue opere e udito le stesse sue parole: quello che si vede o si ode va interpretato. Infine il brano evangelico della liturgia fa capire che la Scrittura, se intesa rettamente, annuncia anche la sua risurrezione dai morti.